ラマン分光法のご紹介

ラマン分光法とは何か?

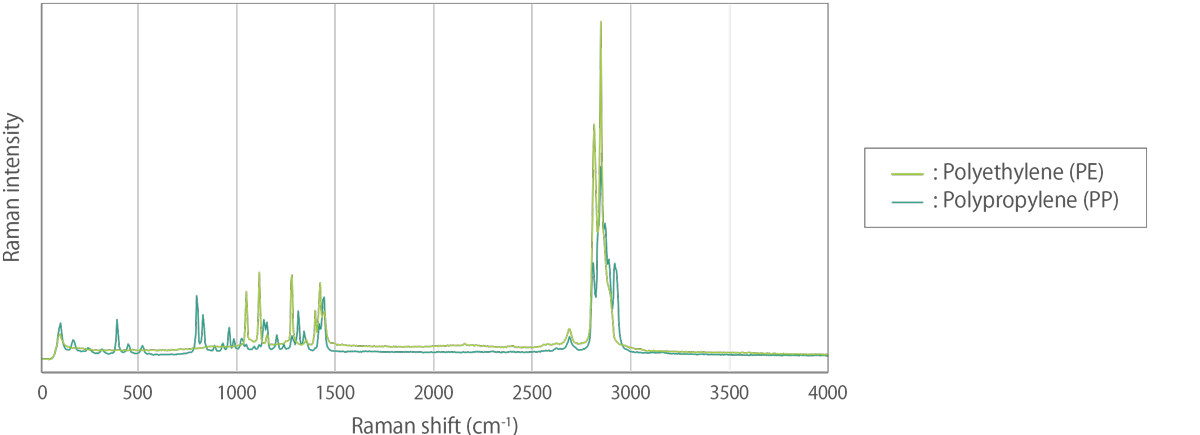

ラマン分光法は、分子振動や結晶構造に関する情報を測定する振動分光技術のひとつです。ラマン分光法では、測定試料にレーザー光を照射してラマン散乱光を生成し、分光器とCCDカメラを用いてラマンスペクトルとして検出する非破壊の分析手法です。

得られたラマンスペクトルを評価することで、異物の同定、結晶多形の識別、局所的な結晶性や残留応力(引張または圧縮)の評価、分子配向の評価などが可能となります。

図1. ポリエチレン(PE)とポリプロピレン(PP)のラマンスペクトル。

ラマン分光法は、次のような独自の利点を持っています。

- 非接触かつ非破壊での分析が可能であること

- サブミクロンスケールの高い空間分解能での評価が可能であること

- 透明試料に対しては共焦点(コンフォーカル)光学系による深さ解析が可能であること

- 試料の前処理が必要ないこと

- 気体、液体、溶液、固体、結晶、エマルジョン、有機物、無機物など多彩な試料を測定できること

これらの利点により、ラマン分光法は、半導体、ポリマー、医薬品、電池、ライフサイエンスなど、多くの産業や学術分野において、研究開発(R&D)および品質保証/品質管理(QA/QC)において不可欠な役割を果たしています。

ラマン散乱(ラマン効果)とは何か?

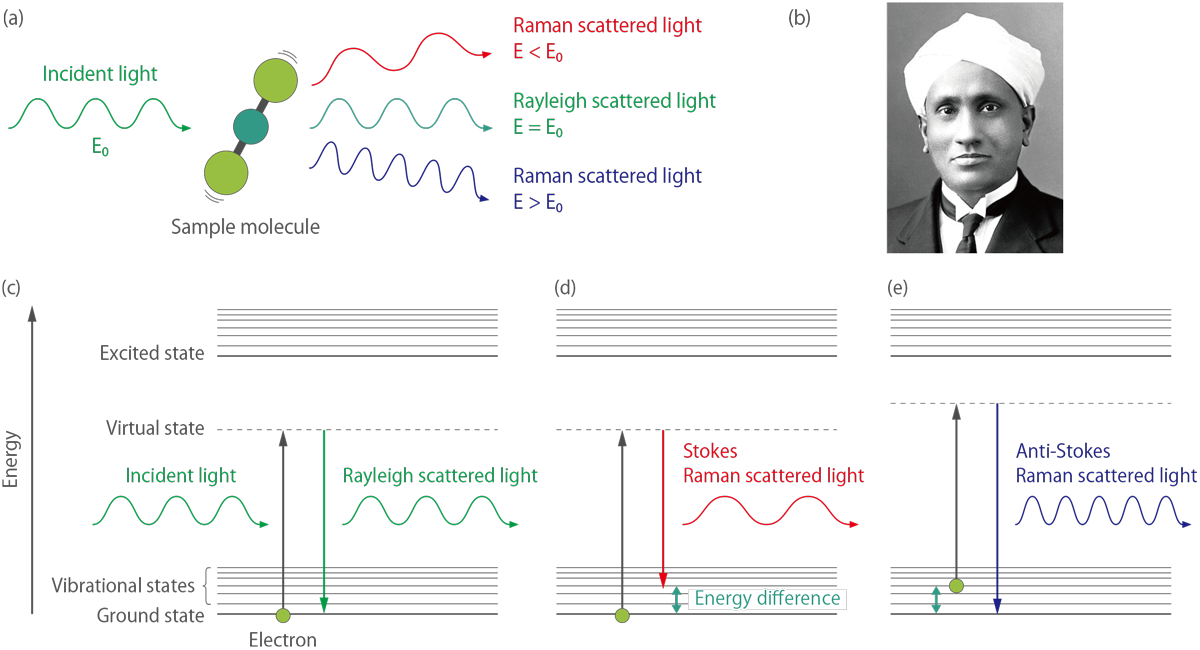

物質と光が相互作用する場合、ほとんどの散乱はエネルギー変化がない弾性散乱(レイリー散乱)となります(図2.(a))。しかし、ごくわずかな散乱は非弾性散乱となり、入射光と異なるエネルギーを持つ散乱光が生じます(図2.(a))。この非弾性散乱は、1923年にAdolf Smekalによって理論的に予測され、1928年にChandrasekhara Venkata Ramanによって初めて実験的に観測され、ラマン散乱(ラマン効果)と名付けられました(図2.(b))。

図2. (a) 分子による光の散乱。(b) Chandrasekhara Venkata Raman。(c)(d)(e) レイリー散乱とラマン散乱過程の図解。

図2.(c)(d)(e)はレイリー散乱とラマン散乱過程のエネルギー遷移を示しています。入射光は分子と相互作用し、電子雲を歪めて「仮想的な中間状態」を形成します。この状態は不安定であり、光子はすぐに散乱光として再放射されます。レイリー散乱は、基底状態の電子が励起されて元の基底状態に戻る過程であり、エネルギー変化はなく、レイリー散乱光と入射光は同じエネルギーを持ち、すなわちそれらの波長も同じであることが図2.(c)で示されています。

ラマン散乱はストークス・ラマン散乱とアンチストークス・ラマン散乱に分類されます。ストークス・ラマン散乱は、電子が基底状態から励起されて振動状態に落ちる過程であり、分子によるエネルギー吸収が伴います(図2.(d))。したがって、図2.(d)に示されるように、ストークス・ラマン散乱光は入射光よりもエネルギーが低く(波長が長く)なります。一方、アンチストークス・ラマン散乱は、振動状態から電子が励起され基底状態へ落ちるため、散乱光にエネルギーが移動する過程です(図2.(e))。したがって、アンチストークス・ラマン散乱光は入射光よりもエネルギーが高く、波長が短くなることが知られています。

光の散乱においてはレイリー散乱が支配的であり、ラマン散乱は106〜108の光子のうち1つの割合でしか起こりません。ストークス・ラマン散乱とアンチストークス・ラマン散乱の割合は、分子の各状態の分布に依存します。常温では、振動状態にある分子の数は基底状態にある分子よりも少ないため、通常、ストークス・ラマン散乱光の強度がアンチストークス・ラマン散乱光の強度よりも高くなります。サンプルの温度が上昇すると、アンチストークス・ラマン散乱光の強度がストークス散乱光の強度に比べて増加することが知られています。したがって、2つの光の強度比を利用して、サンプルの局所温度を測定することができます。

このラマン熱測定法は、ラマン信号を温度計として利用して局所温度を測定することで、非接触で試料の熱伝導率を測定する定常法のひとつです。この方法は、材料科学、生物学、環境科学などの幅広い分野で応用されています。

ラマンスペクトルの読み方

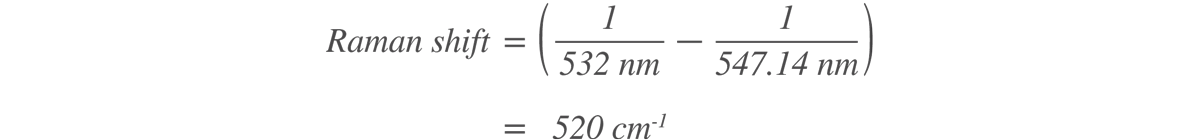

一般的なラマン分光法の解析では、レイリー散乱光をフィルターで除去し、ストークスラマン散乱光のみを検出します。ラマンスペクトルは、散乱光の強度を縦軸、波数(波長の逆数で、ラマンシフトと呼ばれます)を横軸にとって表します。たとえば、532 nmの励起波長によって得られた547.14 nmのラマンピークは、以下のように波数に変換できます。

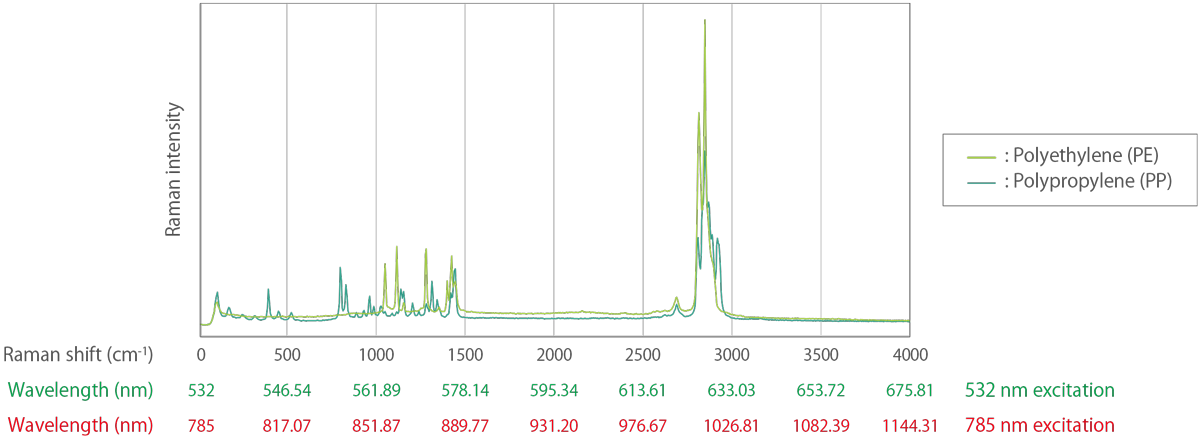

一般的に光は波長で表現されますが、ラマン分光法では、エネルギーに線形に変化する波数を使用し、スペクトルを励起波長に依存しない形で表現します。たとえば、室温における結晶シリコンのラマンピークは、使用される励起波長に関係なく、常に520.3 cm-1に現れます。一方、横軸の単位として波長を使用する場合、シリコンのラマンピークは532 nm励起時に547.14 nm、785 nm励起時には818.43 nmに現れます。

図3. 波長を水平軸にした532 nm励起と785 nm励起の例としてのラマンスペクトル。

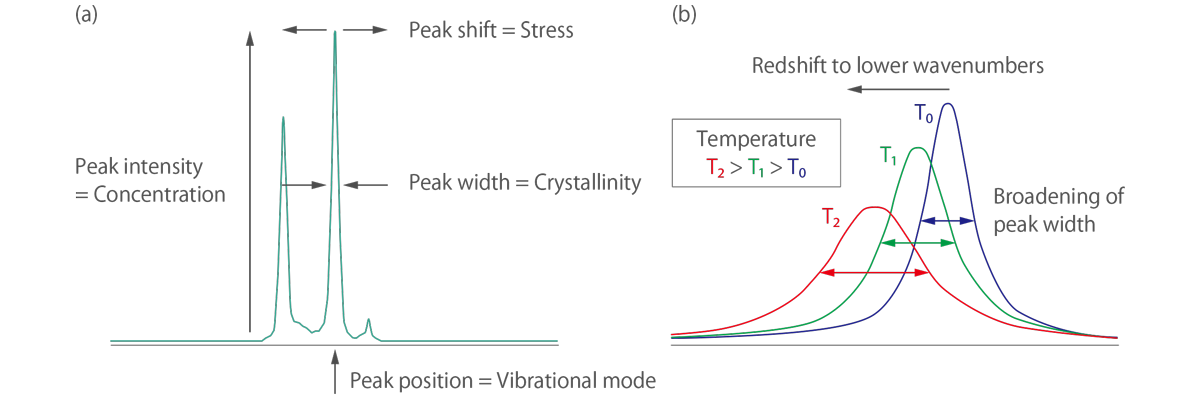

取得したラマンスペクトルにはサンプルの振動モードに関する情報が含まれます。ラマンスペクトルの各ピークは、分子の特定の振動モードに対応しています。ラマンピークの波数は、振動モードのエネルギーに関連し、ピークの強度は振動に関連する偏極率の変化の大きさに関連しています。ラマンスペクトルは、異なる物質の同定や分子振動の特性評価を可能にすることから、「分子の指紋」とも呼ばれています。

ラマン分光法は、サンプルの結晶構造などの情報を取得するためにも使用されます。ラマン散乱の偏光依存性を利用して、サンプル中の分子の配向を決定することができます。励起レーザーの偏光を変えることで、分子内の官能基の配向に関する情報を得ることができます。

ラマン分光法は、試料の結晶性を研究するためにも使用されます。結晶のラマンスペクトルには、結晶格子の振動モードに起因する鋭いピークが現れます。ピークの幅と強度を分析することで、結晶性や結晶の方向性に関する情報を得ることができます。

内部応力や歪みを持つ材料のラマンスペクトルでは、応力がない材料の位置に比べてラマンピークの位置がシフトすることが知られています。このピークシフトを評価することで、圧縮応力または引張応力があるかどうか、およびその応力の大きさを決定することができます。

図4. (a) ラマン分光法におけるラマンスペクトルの簡単な読み方と、(b) ラマン温度計測定におけるラマンスペクトルの簡単な読み方。

ラマン温度計に関しては、観察されたラマンモードのスペクトル位置と線幅をフィッティング解析することで、集光されたレーザースポット下の試料の局所温度を評価することができます。一般に、温度の上昇によって試料が熱膨張することで、ラマンピークの位置がレッドシフトし、ラマンピークの線幅が広がります。

まとめ

ラマン分光法は、分子振動と結晶構造に関する重要な情報を提供する振動分光技術です。サブミクロンの空間分解能で物質同定、分子の配向や結晶性、残留応力の評価ができることから、材料開発をはじめとするさまざまな分野で広く用いられる強力な分析手法となっています。また、ラマン分光法は局所温度の計測手法としても利用できることから、熱物性の分析手法としても注目を集めています。

(2023年4月)